宮城県白石市 白石和紙工房「白石和紙」

白石和紙は宮城県白石市で作られる和紙で、強度と耐久性に優れ、紙衣のような衣服の素材としても使われている。江戸時代には品質・生産量から全国的に高く評価されていたが、明治以降安価なパルプ製の洋紙の流通とともに衰退していった。

1931年ごろから遠藤忠雄氏が伝統復興の為に紙工房を開き、過去の技術研究や創意により高品質の紙の生産を再開した。その品質が評判を呼び、1945年の第二次世界大戦日本降伏時における戦艦ミズーリ号での降伏文書に使われたり、1975年以降は東大寺のお水取り(修二会)の衣にするための紙衣として利用されたりと高い評価を得た。遠藤忠雄氏死去後は妻のまし子氏が遺志を継ぎ工房を運営している。

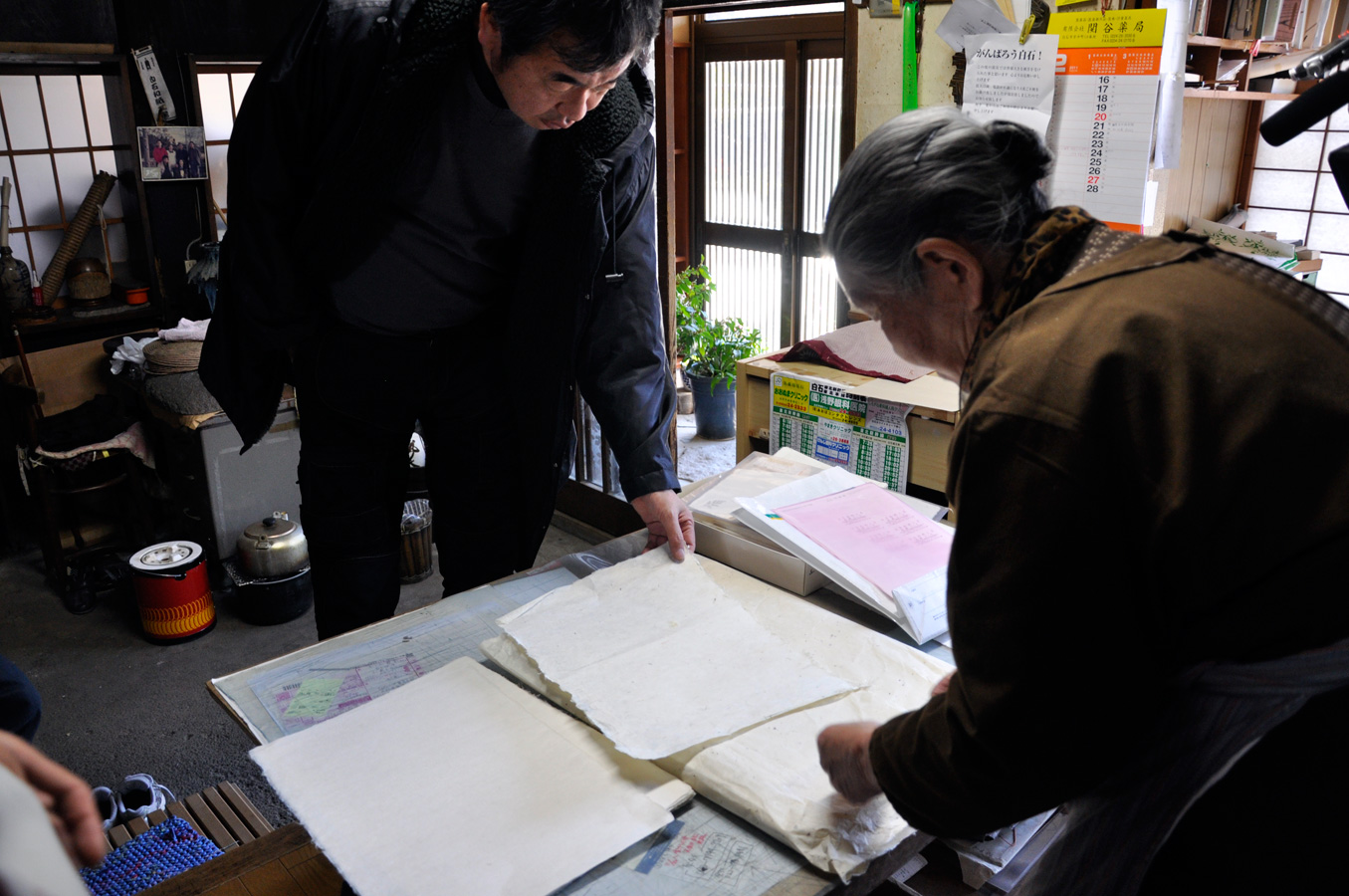

工房は遠藤さんの家とそこから少しはなれた作業場からなる。作業場ははじめにお邪魔したときには地震の影響で屋根が壊れており、立ち入ることが出来なかったが、一ヵ月後もう一度お邪魔したときは修復されており、3人ほどの女性の方々が作業されていた。

元来は農閑期のための副業のような仕事だったが、今では一軒しか紙作りを行っていないため、年中近所の婦人方が仕事の合間などに楮の皮をはいだり紙を漉したりして需要に応じているようだ。母屋ではまし子さんが一人来客や受注の対応をされている。訪問中も紙衣の座布団にいれる綿の配達があったり、和紙を利用して小物を作っておられる近所の工房の女性が紙を買いに訪れたりと、なかなか一人でやっていくには忙しそうであった。

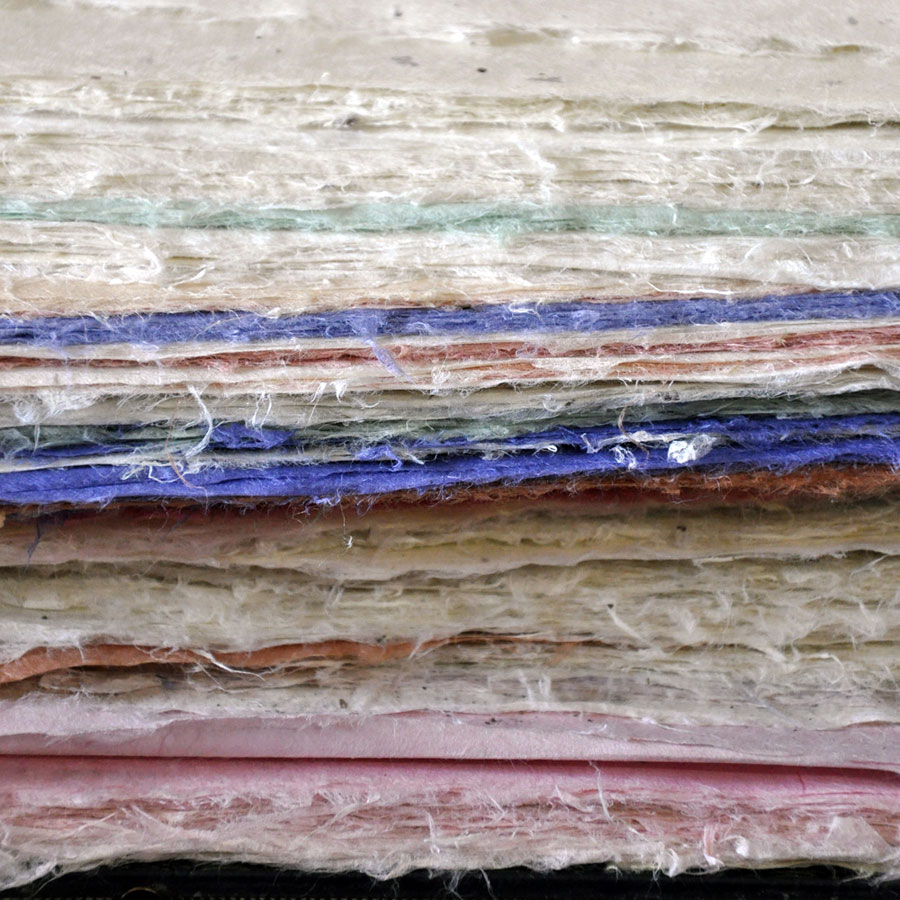

実際に話を聞いていて一番印象深かったのが紙の応用範囲の広さである。通常の紙にこんにゃくを塗るだけで服に出来るほどの強度を持ち、揉むとやわらかくなり、戸に貼って障子にし、千切って紙縒りにすると織物になり、紙縒りを太くして籠や草履にし、漆を塗ってタバコ入れにする。

木綿などが手に入りにくい環境の中、紙を用いた日用品の作成はただの代用品を作る内職仕事を超えた存在であったようだ。大福帳などに使った使用済みの紙も大切に縒り合わせ墨の黒や印の朱を生かした美しい生地を作り上げている。こんにゃくを混ぜて強度を増したり、重ね合わせても接着しないようにトロロを混ぜたりとあらゆる改良方法を試し、あらゆる使い方に応用し、使用済みのものも形を変えて使い続ける姿勢は忘れられてしまった日本人の生き方を想起させる。

しかし、それと同時にやはり製作の手間は商品化の大きな障壁になっているとも感じた。紙を漉くのにも熟練の技を要し、加工にはそれぞれ専門の職人を要するような手間のかかるものが多い。漆塗りのタバコ入れなどは、冬外に出られない間、男たちが趣味としての活動として凝ったものとなり、酒を酌み交わしながら自分のつくったものを自慢しあうような代物だったようだ。当然お金をつけるような性質のものではなく、売り物にはならない。

現在では、遠藤さん一軒のみの生産で生産量も限られているため、受注も地元の学校(卒業証書などのため)や古くからのお付き合いのお仕事がほとんどとのこと。今後この技術がどうなっていくのか予想は難しい。そして、どのようにこのようなすばらしい「伝統工芸の技術」を生かしつつ、現代社会のニーズに対応させていくのか。その課題に対して、隈事務所の設計スタイルである、「伝統と現代性の融合」ひとつの重要なヒントになってくると考える。現代のライフスタイルに合わせた用途、形状、ディテールやシチュエーションをスタディすることで、伝統的な技術の新しい応用方法が生まれ、古くからあるものの特性や良さを損なうことなく新しいイメージにアップデートする。またそれを「使える」プロダクトとすることで、非日常的で敷居の高い存在になりがちな伝統工芸品を、美しい日用品に変化させ、誰もが生活の中で用いるようになる。スポーツと同じで、世界に通用するような人材を育てたければ、まずは競技人口を増やすことが一番早い。自分の生活とリンクした、具体的なイメージを消費者の中に創り出すことが出来れば、「伝統工芸」という枠組みを超えて、興味を持ってくれる人がたくさん現れてくれるのではないか、と期待している。